包丁研ぎのガイドの角度固定ホルダーの代用品には、目玉クリップ大(挟み口65mm)がおススメです!

このページでは、目玉クリップをガイドにして包丁を研ぐ方法と、目玉クリップのサイズ別の研ぎ角を計測して比較します。

こちらは、このページの補足情報です。

→包丁の研ぎ方 初心者でも角度を固定して上手に研ぐ方法!

「角度固定ホルダー」の代用品は100均で手に入る?

包丁研ぎ用のガイド (角度固定ホルダー)はネットで安価で売っていますが、数百円くらいします。

100均ショップで買えるような角度固定ホルダーの代用品はないのかな?と考えたら、目玉クリップがちょうどいいのではないか?と思いつきました。

「角度固定ホルダー」の代用品は目玉クリップ!

私は家に目玉クリップがあったのでこちらで試してみました。

そして実際に試してみた結果、うまく行きました!

今までにないくらいにスパッと紙が切れました。切れすぎて怖いくらいです…😅

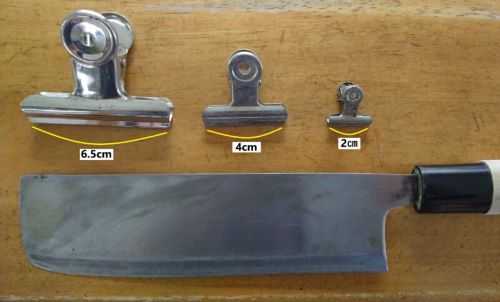

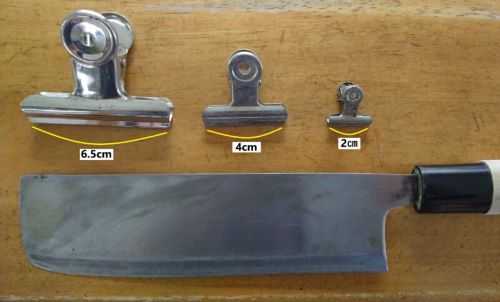

目玉クリップには様々なサイズがありますが、普通の包丁を研ぐには、写真の一番左にある大サイズ(挟み口65mm)がおすすめです。

包丁を研ぐ時に推奨される15度には少し足りないですが、一般的に推奨されている研ぎ角の約11~14度に入っているので許容範囲だと思います。

うまく研ぐのに一番大事なことは、角度を固定して変えないことなので、多少の誤差はあっても同じ角度で研ぎ続けるというのが大事です。

目玉クリップをガイドにして包丁を研ぐ方法

目玉クリップで包丁を研いでいる動画がありました。

ちなみに、ダブルクリップは壊れるのでおすすめしないそうです。

↑詳しくは上の動画を参考にしてください↑

ここで紹介している補助具を使って研ぐ方法は、家庭用の両刃包丁を研ぐための方法です。

※片刃の包丁や出刃包丁などの特殊な包丁は特殊な研ぎ方をするのでこの方法は使えません。

<手順>

- 目玉クリップを奥まで(包丁の背に当たるまで)しっかりと差し込み、平行になっているか確認します。

- 包丁をガイドに従ってピッタリと砥石に当てたまま研いでいきます。クリップが砥石にガリガリとこすりつけられますが気にせずに研いでいきます。

- クリップをずらしながら(ずらさないでできるならそのままで)、刃元から刃先へと研ぐ位置を変えていきます。この時に毎回同じように差し込みます。挟み方が変わると角度が変わってしまいます。

- 切先に近づくと刃先のカーブがきつくなるので、クリップを使わずに研ぐか、あるいはカーブに合わせてクリップの差し込む深さや角度を変えて微調整しながらカーブに合わせて研いでいきます。

切先はガイドが使えないので自分の感覚で研いでいきます。

<ポイント>

刃先のカーブがなくなると良くないので、今あるカーブの形を変えないように意識して研いでいきます。

カーブの部分はクリップ無しで研いだ方がカーブを保ちやすいです。

<注意>

クリップがこすれて包丁に傷をつけないために包丁にマスキングテープを貼るといいです。

クリップが滑ってずれてしまう場合もマスキングテープを貼るとずれにくくなります。

<押さえ方、差し込み方を一定にする>

目玉クリップの差し込み方、押さえ方次第で、若干角度が変わる時があるので、一定の押さえ方になっているか?を確認しながら研ぐ。

目玉クリップのサイズ別の研ぎ角を比較!

目玉クリップのサイズが変わると角度はどのくらい変わるのでしょうか?

実際に目玉クリップのサイズ別の角度を測ってみました。

そして目玉クリップのサイズを変えると、包丁のサイズの違いにも対応できるのか?を試しました。

目玉クリップのサイズ別の角度を測ります。

目玉クリップのサイズ別に、「研ぎ角」を測っていきます。

包丁の身幅で角度が変わるので、菜切り包丁と果物ナイフに、サイズ別の目玉クリップをはめて計測します。

<身幅が4.6㎝の菜切包丁の場合>

<身幅が4.6㎝の菜切包丁の計測結果>

目玉クリップ(挟み口6.5㎝)は13~14度で許容範囲内なので角度固定ホルダーの代用品として使うのに最適だということが分かりました!

ちなみに角度固定ホルダーの角度は約10度(~13度)でした。

<身幅が2.3cmの果物ナイフの場合>

<身幅が2.3cmの果物ナイフの計測結果>

- 目玉クリップ(挟み口6.5cm)は大きすぎて挟めません。

- 目玉クリップ(挟み口4cm)は約15度でサイズもピッタリで研ぎやすい!

- 目玉クリップ(挟み口2cm)は約10度でサイズが小さく頼りない感じでした。

※商品によって個体差があるかもしれません。

ちなみに、角度固定ホルダーの角度は21度でした。

サイズの違う包丁には、目玉クリップのサイズを変えて対応できるのか?

小さいサイズの包丁(身幅が2.3cmの果物ナイフ)には、どのサイズの目玉クリップが合うのか?を試してみました。

写真の一番下にあるのが果物ナイフです。

6.5㎝のクリップだと大きくてはまらない!

2㎝のクリップだと小さすぎる!

4cmのクリップがピッタリサイズ!

目玉クリップの3種類のサイズを試してみたところ、身幅が2.3cmの果物ナイフには、4cmの目玉クリップが大きさが合うということが分かりました。

<身幅が2.3cmの果物ナイフに合うサイズは?>

- 目玉クリップの(挟み口4cm)が、研ぎ角が約15度で、角度もサイズもピッタリでした!

その他の小さい刃物や刃先が擦り減って極端に身幅が細くなった包丁も、この小さいクリップが合うかもしれません。

\果物ナイフには4cmの目玉クリップがピッタリでした!/

研ぎの角度を変えたい時

研ぎの角度を変えたい時はどうしたらいいでしょうか?

クリップの挟み方(挟む深さ)を変えると多少は角度が変わりますが、研いでいる時のクリップの固定が効かなくなるのでおすすめしません。

角度を変えたいときは、目玉クリップのサイズを変えることをお勧めします。

以下を参考にして、好みの角度になる目玉クリップを選んでください。

<身幅が4.6㎝の菜切包丁の場合>

目玉クリップ(挟み口6.5cm):13~14度←推奨角度

目玉クリップ(挟み口4cm):9~10度

目玉クリップ(挟み口2cm):6~7度

<身幅が2.3cmの果物ナイフの場合>

目玉クリップ(挟み口4cm)は約15度←推奨角度

目玉クリップ(挟み口2cm)は約10度

一般的な15度よりも、もう少し浅く研いで切れ味を良くしたいという場合は、約10度くらいで研ぐのがいいかな?と思います。

(※角度を浅くするときは二段刃(小刃付け)にして強度を増すのをお忘れなく!)

※角度を浅くしすぎると刃の強度が弱くなってしまいますので気をつけてください。

※研ぎ角は約10~15度くらいが強度的に安全だと言われています。

※包丁の身幅が変わると同じ目玉クリップを使っても角度が変わりますので、ご注意ください。

↓正確な角度は包丁の身幅を元に計算してください↓

<角度(研ぎ角)の計算方法>

研ぎたい包丁の身幅を測り、下記のサイト(外部リンク)で計算してください。

→現場で使える三角形の図形が変わる計算機、角度や距離を出せます。

角度の計算方法はこちらで説明しています。

→包丁研ぎの角度固定ホルダーの角度は何度?/角度の計算方法

角度を変えたい時に使えるツール!

\固定は出来ないけど、角度の確認できるツールが便利かも!/

こちらの商品は便利そうですが、角度の種類が4種類(片面14度、17度、20度、25度)しかないです。

\実用的ではないが目安程度に…/

こちらは角度がたくさん変えられて便利そうですが、あくまで目安という感じで実際には使いこなせないという口コミがありました…。

まとめ

「そこそこの切れ味でいい」というのであれば、「補助具(角度固定ホルダーや目玉クリップ)」がなくてもそれなりに研げます。

しかし、「紙がスパッと切れるぐらいにちゃんと研いでみたい!」という場合は、補助具を使ってしっかりと「角度を固定して」研ぐことをおすすめします。

補助具がないと角度を決めて研いだつもりでも、微妙に迷いが生じてしまうのです。

なので初心者の方は、角度を身体が覚えるまでは補助具を使うことをおすすめします。

初めて補助具を使って研いだあとの試し切りで、紙がスパッと切れた時の快感はたまりませんでした!

ちなみに私は角度固定ホルダーよりも、「目玉クリップ」をガイドにして研ぐ方法が気に入っています。

目玉クリップは100均でも買えるので安上がりでお勧めです!

そして、目玉クリップのサイズを変えると研ぎ角も変えることが出来て、小さい包丁にも使えるようになるということが分かったのが嬉しかったです。

そして、良く出来ているものだ!と感心しました。

こちらは、このページの補足情報です。

→包丁の研ぎ方 初心者でも角度を固定して上手に研ぐ方法!

こちらのページが皆さまのお役に立てたならば幸いです。

<包丁を上手く研ぐ方法>

初心者が知っておくといいこと!

→包丁の研ぎ方 初心者でも角度を固定して上手に研ぐ方法!

補助具それぞれの研ぎ角を比較!

→包丁研ぎの「角度固定ホルダー」「目玉クリップ」「ドアストッパー」「10円玉3枚」の角度は何度?

目玉クリップのサイズ別の角度も紹介!研ぎ角を変えたい時に便利!

→目玉クリップで包丁を研ぐ方法とクリップのサイズ別の角度は?

10円玉で包丁研ぎの角度を正しく測るには?

→<包丁研ぎ>10円玉を使うと何度になる?正しい測り方!

<包丁のメンテナンス>

砥石のカスに注意!

→包丁研ぎと砥石の面直しで【排水口(水道管)が詰まる】?!”砥どろ”に注意!

砥石の面直しを安く済ませる方法

→研石の面直しの代用品はある?レンガやコンクリートブロックは使える?

包丁の柄を自分で交換!

→包丁の柄を自分で交換!穴が小さくて入らない時の方法も紹介します。

コメント